僕たちは1日の中で、驚くほど多くの「小さな選択」をしています。

朝ごはんを食べるかどうか、服を何にするか、会社に着いたら〇〇しようなど…。

その中でも特にエネルギーを消耗するのが「お金を使うかどうか」の判断です。

スーパーでの買い物、ネット通販のセール、コンビニでのちょっとしたお菓子、今日のお昼ご飯。

ひとつひとつは小さくても、「買う?買わない?」を繰り返すだけで、僕たちはどんどん疲れてしまいます。

その疲れがたまると「まあいいか」と衝動買いにつながってしまう。

これは僕自身も強く実感してきたことです。

だからこそ大切なのは、意思決定を減らす仕組みをつくること。

そのひとつが「買い物リスト」と「買わないリスト」です。

「買い物リスト」で迷いをなくす

買い物リストと聞くと「スーパーでの食材リスト」をイメージするかもしれません。

でも、ここでいうリストはもう少し広い意味を持っています。

- 定期的に必ず買うもの(例:歯ブラシ、洗剤、米)

- 自分が生活を豊かに感じられるもの(例:コーヒー豆、ノート、観葉植物)

こうしたものをあらかじめリストに書き出しておきます。

すると、買い物のときに「これは本当に必要かな?」と迷わなくなるんです。

リストを作ってみると「必要な買い物には入っていない」と気づき、自然と衝動買いが減っていきます。

「買わないリスト」で余計な出費を断つ

もうひとつ大切なのが「買わないリスト」です。

これは「自分にとっては満足度が低いもの」「後悔しがちなもの」を書き出すリストです。

僕の例でいうと…

- 衝動的に欲しくなったもの

- 夜のコンビニスイーツ

- 安いセール服

こうしたものを「買わない」と決めてしまうことで、判断に使うエネルギーをゼロにできます。

「買う?やめる?」と迷う前に、「買わないリストに入っているから買わない」と自動的に決まるんです。

意思決定を減らすことで得られる”余白”

この仕組みを作ると、単にお金が貯まるだけではありません。

「買う・買わない」で迷う時間やエネルギーが減ることで、他の大切なことに集中できるようになります。

僕の場合、その余白を使って「発信のアイデアを考える時間」に充てることができました。

小さな選択を減らすだけで、大きな時間のゆとりにつながるんです。

実践ワーク:1週間の買い物を仕分ける

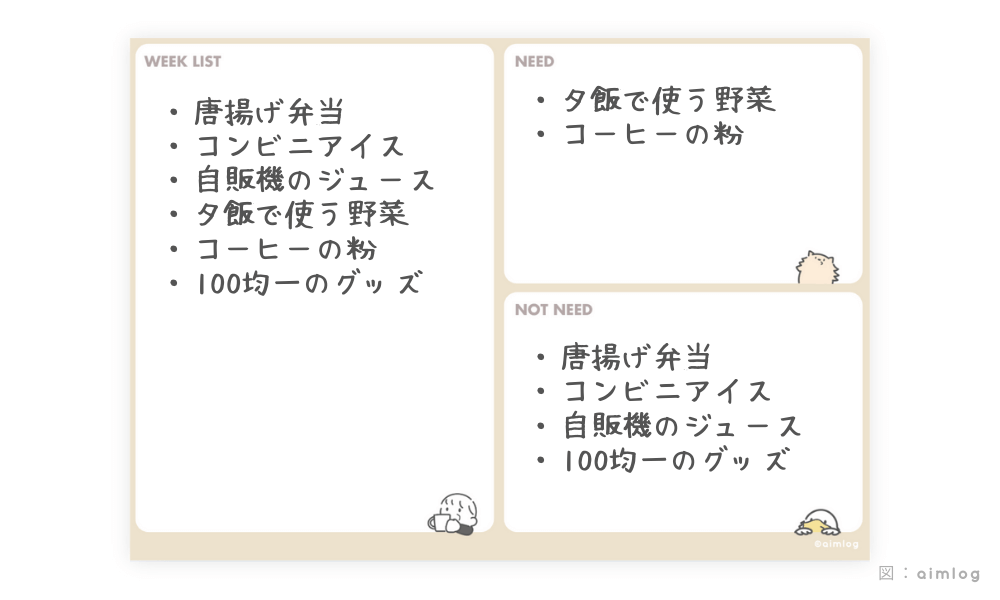

ステップはシンプルです。まずは小さく「1週間の買い物」から考えていきましょう。

ワークシートに以下を書き出してみてください。

- 1週間分の買い物をすべて記録する

(レシートでも、スマホのメモでもOK) - その中から「今後も買いたいか」と「今後は買わなくていい」ものを分ける

- 「買いたいもの」を【NEED】に、「買わなくていいもの」を【NOT NEED】に入れる

書き出す際に迷ってしまう場合は、以下の『買わない判断軸ポイント』を意識してみてください。

- 衝動的に買っていないか?

- 本当は不要なのに何かしら理由をつけていないか?

- 周りやSNSに影響されて買っていないか?

買い物は、「自分の意思」がとても重要です。

「自分が納得して買ったもの」には、後悔もなく、買った後が邪魔になったり、ストレスを抱えたりしません。

上記を繰り返すことで、自分にとって本当に必要なものがはっきりと見えてくるので、30分くらい時間を取って、見直してみましょう!

まとめ

- 買い物のたびに迷うのは「意思決定のエネルギー」を消耗する

- 「買い物リスト」で必要なものを明確にし、迷わない仕組みをつくる

- 「買わないリスト」で後悔しやすい支出を断ち切る

結果的にお金の余白と時間の余白が増えていきます。

大事なのは「細かな節約」ではなく「自分に合った仕組み」です。

あなたにとっての買い物のクセをリスト化してみることから始めてみてください。