暮らしを整えたあと、多くの人が次にぶつかる壁があります。

「整ったはずなのに、まだ毎日忙しい」

「やることは減ったはずなのに、心の余裕があまり増えない」

僕自身も同じ経験をしました。

部屋を片づけ、持ち物を整理し、家計も黒字にした。

でも、気づけば毎日やることに追われ、週末にはぐったり疲れてしまうこともありました。

ここで僕が取り入れたのが「暮らしの自動化」です。

自動化と聞くと、難しい機械やプログラミングを想像するかもしれませんが、実は日常のちょっとした工夫から始められます。

暮らしの自動化とは、簡単に言えば「やらなくても良い状態を作ること」です。

自動化の3つの軸:お金・仕事・生活

暮らしの自動化は大きく分けて3つの領域に分けられます。

- お金の自動化

- 仕事の自動化

- 生活の自動化

自動化といっても、基礎があるからこそできることです。

2章では、それぞれのつながりを意識しながら、解説していきます。

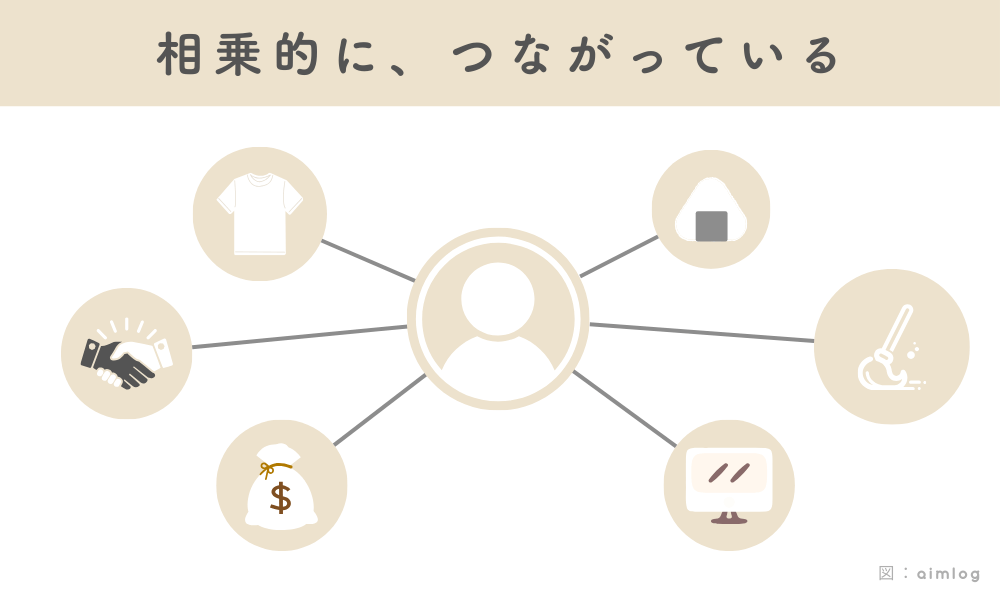

自動化がもたらすシナジー

暮らしの自動化は、単独でやってももちろん効果があります。

でも、「お金・仕事・生活」すべてを連動させると、シナジー(相乗効果)が生まれるのが最大のポイントです。

この3つを整えることで、毎日の暮らしがスムーズになり、心の余白も自然に増えていきます。

僕はこの考え方を「暮らしのシナジー」と呼んでいます。

単なる効率化ではなく、暮らし全体をつなげ、より豊かにする工夫だと考えています。

選択を少しずつ減らすこと

ここで注意してほしいのは、読んだだけでは自動化は完成しないということです。

ただ寝ていれば、すべて自動で終わるという話ではありません。

みんなそれぞれ、今までの背景があり、そして今の生活があります。

つまり、しっかりこの教科書を通して、自分ごとに落とし込み「実践」が大切なんです。

時間と心の余裕が生まれると、自然と新しい挑戦や発想ができるようになります。

この章でお伝えするのは「知識」だけではありません。

知識を使って実際に手を動かし、仕組みを作ることが大切です。

行動した分だけ、暮らしは確実に楽になり、豊かさが積み上がっていきます。

次からは、全体像の把握を3つの軸(お金・仕事・生活)に絞って、解説していきます。