節約やお金の管理というと、多くの人が「とにかく支出を減らそう」と考えます。

でも、それでは長続きしません。

なぜなら「我慢」による節約は、どこかで反動が来るからです。

僕もかつては「使わないこと=正しい」と思っていました。

食費を切り詰め、趣味も我慢し、出費をどんどん削っていく。

たしかに一時的にはお金は貯まりますが、気持ちはどんどんすり減っていきました。

結局ストレスに耐えられず、ある日どかんと浪費してしまう…。

そこで気づいたのは「お金には優先順位をつけること」が大切だということです。

自分にとって大事なものに使い、優先度の低いものを削る。

そうすれば我慢ではなく「選択」に変わり、無理のないお金の管理ができるようになります。

お金の使い方=ライフスタイルの写し鏡

人によって大事にしていることはまったく違います。

- 食べることが大好きで、外食や食材にお金をかけたい人

- 趣味や学びにワクワクを感じる人

- 家やインテリアにこだわって、暮らしの空間を整えたい人

僕の場合は「学び」と「暮らしの快適さ」に優先順位を置いています。

教材やセミナーへの投資は迷わないし、家の中を快適にするアイテムにはお金を回す。

逆に、洋服や車などにはあまりこだわらないので、そこは削る。

このように「何に使うと満足度が高いか」を知ることは、単なる家計管理以上の意味があります。

それは「自分らしいライフスタイル」を形にすることでもあるんです。

優先順位を決める3つのステップ

では、どうやって自分のお金の優先順位を決めていけばいいのか?

ここではシンプルな3ステップを紹介します。

- 支出が多いのに満足度が低いもの → 見直す余地あり

- 支出は少ないのに満足度が高いもの → 増やしてもいい投資対象

こうして整理すると、意外な発見があります。

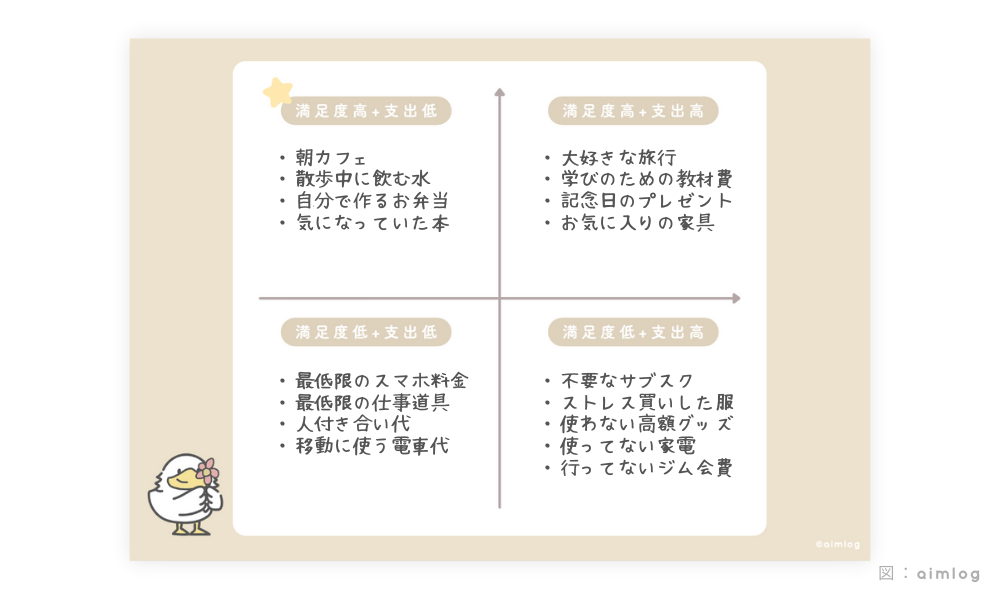

僕もやってみて「コンビニのちょい買い」は支出が多いのに満足度が低いことに気づき、ほぼゼロにしました。

逆に「カフェ時間」は満足度が高い割に支出は小さいので、むしろ増やすようにしています。

実践ワーク:わたしの満足度チェックシート

ここでおすすめなのが「わたしの満足度チェックシート」を使った整理です。

- 縦軸:満足度(高い⇔低い)

- 横軸:支出額(多い⇔少ない)

この4つに自分の満足+支出を振り分けてみましょう。

- 満足高・支出低 → 積極的に残す

- 満足高・支出高 → 生活の柱・工夫して効率化を考える

- 満足低・支出低 → 無理に削る必要なし(ただし増やさない)

- 満足低・支出高 → 今すぐ削るべき浪費

このワークをやると、自分のお金の使い方が「可視化」されます。

頭の中で考えるよりも、シートに書き出すと驚くほどスッキリしますよ!

お金を使うことにモヤモヤする瞬間が、人生には訪れます。

- そもそも手持ちが少ない時

- 節約などである程度お金を貯めた時

もちろん、お金を使わず満足する方法もあります。

ただ、お金を使うことでも得られる充実度もあるんです。

「どれだけ自分を満たしているか」という視点を合わせること

そうすることで、暮らしの満足度を見える化できます。

そして今このシートを書いたあなたは、「お金の自分軸」ができた状態です。

「周りから言われた、SNSやテレビで見た」そうした他人軸のお金の使い方がなくなり、「お金を使う自信」が持てるはず。

つまり、書き出した時点で「自然と、自動的に」お金の使い方で迷わなくなるんです。

定期的にシートを更新し、振り返る習慣も設けると、さらに暮らしをアップデートできるので、1回で終わらないよう繰り返しやってみてください!

僕が得られた気づき

この整理をしたことで、僕は「お金の流れ=自分の価値観」だと理解できました。

お金をどう使うかは、自分が何を大切にしているかの表れです。

昔は「節約=正しい」と思っていた僕も、今は「使うところにはしっかり使う」方が豊かだと感じています。

だからこそ、自分にとっての優先順位を明確にすることが大事なんです。

まとめ

- 我慢の節約では続かない。大事なのは「優先順位」をつけること

- 支出をカテゴリ分けして「満足度」と「支出額」を見比べる

- 高満足×高支出は効率化、高満足×低支出は増やす

- 低満足×高支出は浪費。ここを削るだけで余白が生まれる

- お金の使い方は「自分の価値観の写し鏡」

お金の優先順位をつけることは、ただの節約テクニックではなく「自分らしい生き方」を選ぶことでもあります。

ここで整理した価値観は、この先「稼ぐ」「増やす」といったフェーズでも大きな指針になってくれるんです。

何度も何度もワークを行い、自分ごとに落とし込めるまでやってみてください。