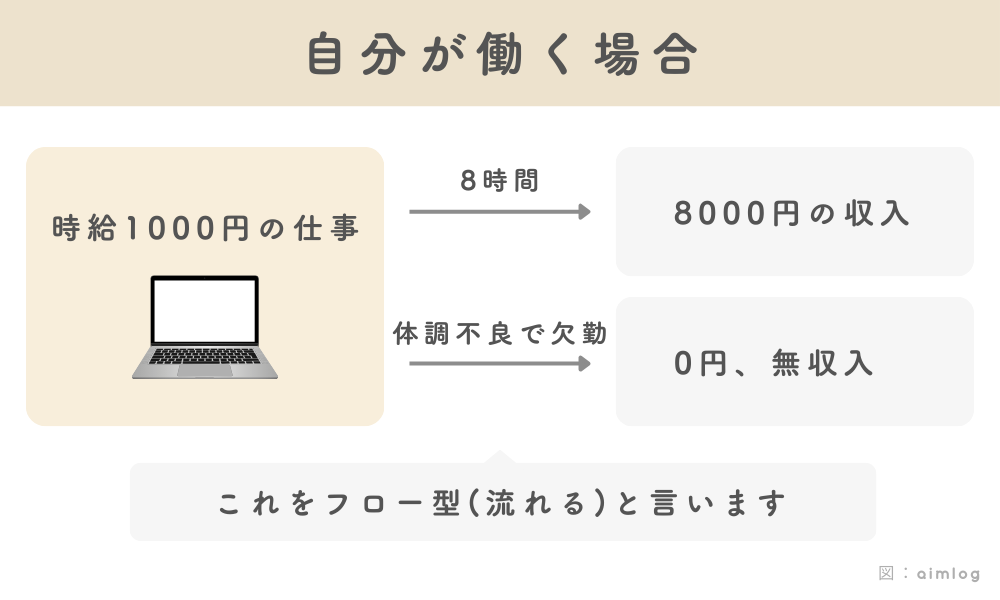

僕が会社員をしていた頃、働く=自分の時間と労力を差し出すことだと思っていました。

例えば8時間働けば、その分のお給料がもらえる。

逆に働かなければゼロ。これはごく当たり前に見えるかもしれませんが、実はとても不安定な形なんです。

なぜなら、自分が体調を崩したり、気持ちが落ち込んだりしたら、すぐに収入が止まってしまうからです。

僕はうつ病を経験したときに、それを痛いほど思い知らされました。

この仕組みの脆さに、怖ささえ感じました。

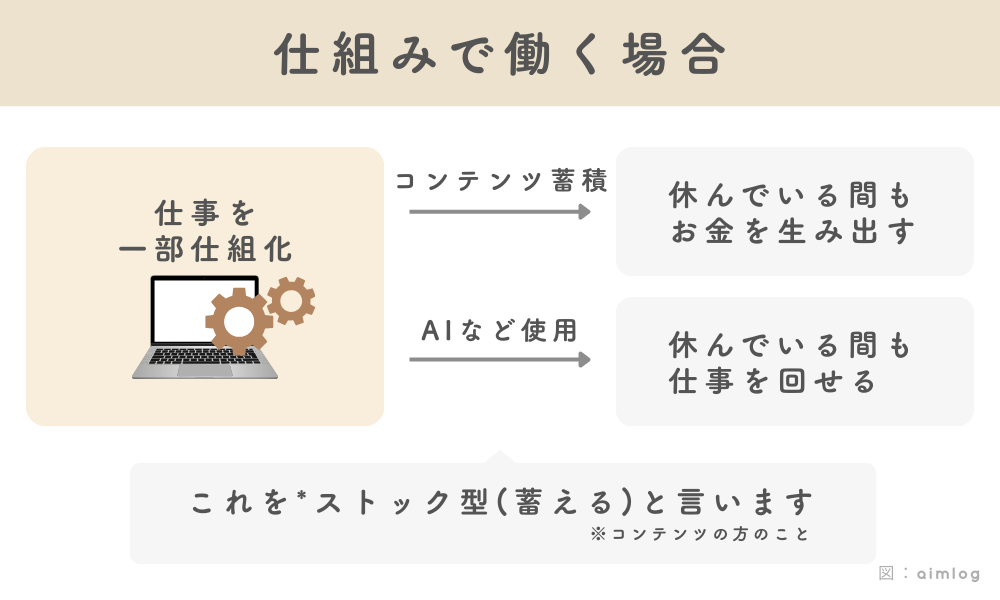

そこで気づいたのが、「自分が働かなくても回る仕組みを作れないか?」という発想です。

つまり、仕組みに働いてもらうという考え方です。

自分が働く場合の限界

もちろん、自分で働くことは悪いことではありません。

やりがいや達成感を得られるのは、自分で動いたときです。

ただし、自分が働く場合にはどうしても次の限界が生まれます。

- 時間が有限なので収入にも限界がある

- 体調や気分に左右されやすい

- 働くほど暮らしの時間が削られる

- 「やめたらゼロ」というリスクが常につきまとう

僕もフリーランスを始めた最初の頃は、仕事が入れば入るほど喜んでいました。

でも、それは同時に「ずっと働き続けないといけない」というプレッシャーでもありました。

これでは豊かな暮らしからは遠ざかってしまうんです。

仕組みで働く場合の強み

一方で、「仕組みで働く」という発想を取り入れると状況は変わります。

例えば:

- 毎月自動で入るサブスクサービス

- 販売後も継続して収入が入るデジタルコンテンツ

- SNSやブログでの情報発信

→コンテンツが蓄積され、後から見られて収入につながる - AIやツールを活用して、自分がやらなくても作業が進む仕組み

これらは一度仕組みを作ってしまえば、自分が休んでいる間でも働き続けてくれます。

僕自身、LINEスタンプを販売しているのですが、数年前に作ったものが今でも少しずつ収入を生んでくれています。

これこそ「仕組みに働いてもらう」感覚です。

ストック型とフロー型の違い

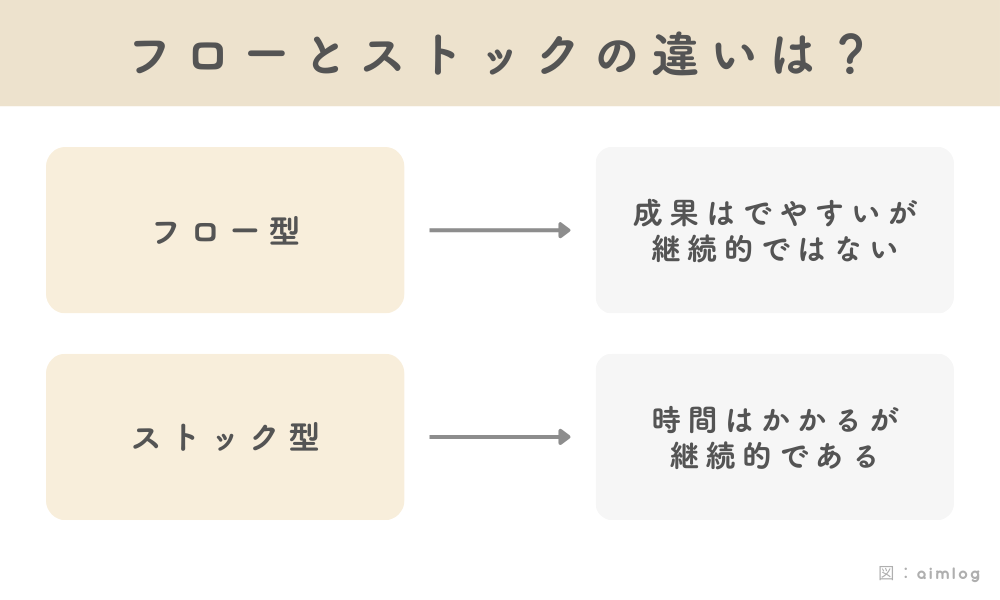

仕組み化を考えるときに役立つ考え方に「ストック型」と「フロー型」があります。

- フロー型:

その場で働いた分だけ収入になる働き方(アルバイト、日雇い、単発の案件など) - ストック型:

一度作ったものが資産となり、繰り返し収入を生む働き方(デジタル商品、ブログ記事、投資など)

フロー型はすぐに収入になる反面、働くのをやめるとゼロになります。

ストック型は最初に成果が出るまで時間がかかることもありますが、一度作れば長く自分を支えてくれる柱になります。

働き方を選ぶ視点

ここで大事なのは、「どちらが正しいか」ではなく、「どちらをどれくらい取り入れるか」という視点です。

すべてを仕組みに任せるのは現実的ではありませんし、すべてを自分でやり続けるのも限界があります。

僕が考えている理想は:

- 最低限の暮らしを守る部分は「仕組みで働く」

- 好きなこと・やりたいことは「自分で働く」

このバランスを取ることです。仕組みで安定を作りつつ、自分で働く部分で成長や充実感を得る。

そうすれば、不安も減って、暮らしに余裕が生まれます。

仕組み化のステップ

「仕組みで働く」なんて聞くと難しく思えるかもしれません。

でも、最初はとても小さくていいんです。

- 仕事のルーティンをテンプレ化する

- AIに単純作業を任せる

- 一度作った資料を資産として再利用する

- 小さなデジタル商品を作ってみる

これらは大きなお金を生むわけではありませんが、「自分が働かなくても進む」という実感を得られます。

そこから少しずつ仕組みを育てていけばいいのです。

僕の実体験:仕組み化に救われた瞬間

昔うつ病になり、体調回復のために、少しだけアルバイトをしていた時期がありました。

とはいえ、そこまで大きな収入になっておらず、ギリギリで生活していたんです。

でも、その間にもストック型であるものから、収益が発生しつづけていました。

金額としては大きくありませんが、「働かなくてもお金が動いている」という事実が、僕に大きな安心を与えてくれたんです。

その経験以来、僕は「働き方を仕組み化することは、自分を守ることでもある」と確信しました。

まとめ:「暮らしを支える働き方」へ

最後にもう一度整理します。

- 自分が働くと、やりがいはあるが限界も大きい

- 仕組みで働くと、安定と余裕が生まれる

- フロー型は即金性、ストック型は安心感を与える

- 大事なのはどちらか一方ではなく、両方をバランスよく取り入れること

「暮らしを支える働き方」を意識することで、仕事が自分を追い詰めるものではなくなる。

あなたは、仕事をするために暮らしていますか?それとも、暮らすために仕事をしていますか?

この問いにしっかり答えを出すことが、働き方の自動化を考える出発点になっていきます。