「よし、明日から頑張ろう!」

僕も昔はそうやって気合いを入れては、数日で疲れてやめてしまうことを繰り返していました。

あなたも同じ経験がありませんか?

どれも「やる気」で始めて、「やる気」が切れたらやめてしまう。

この教科書で一番伝えたいことのひとつは、「がんばり続ける必要はない」ということです。

むしろ、がんばり続けようとするから続かないんです。

実は知らない「がんばる」の限界

人の意思の力は、心理学では「自制心(ウィルパワー)」と呼ばれています。

スタンフォード大学の研究によると、この自制心は筋肉のように使えば疲れてしまうものだそうです。

つまり、最初はやる気があっても、毎日「我慢」「努力」を繰り返していると、やがて消耗してしまう。

そして、どんなに真面目な人でも、ある日突然「もう無理」と思ってしまうんです。

これを心理学では「自制心の枯渇」と呼びます。

がんばり続けるやり方は、必ずどこかで息切れしてしまうんです。

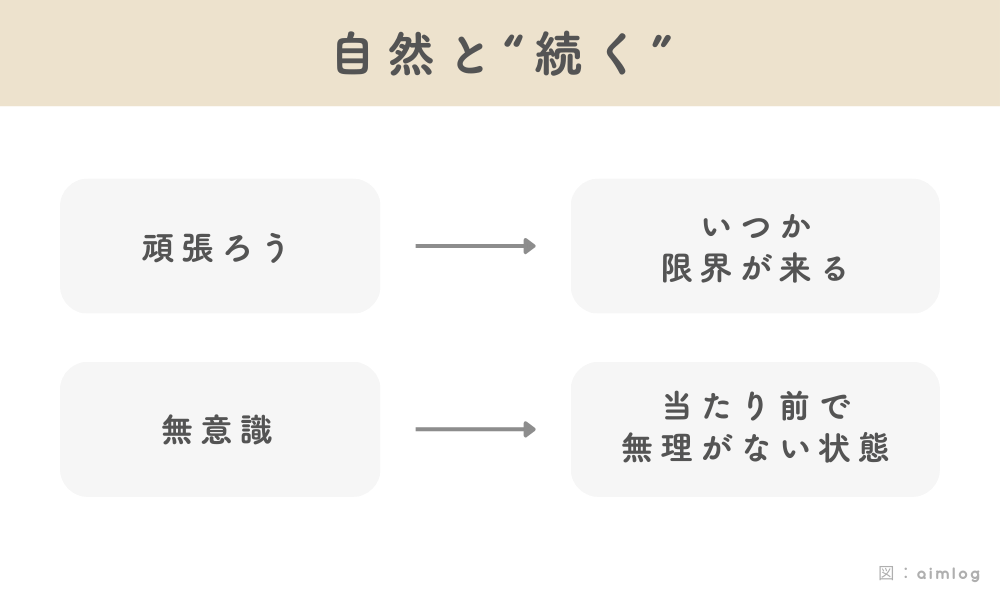

自然とできる仕組みを作る

だけども、「じゃあ何もしない」というわけにはいきませんよね?

ならどうすればいいのか。

僕がたどり着いた答えは「自然とできる仕組みをつくること」でした。

例えば、

これらは、いわゆる「環境デザイン」と呼ばれるものです。

人は「意志」よりも「環境」に強く影響を受ける。

心理学の行動経済学でも「選択の仕方が変われば行動も変わる」と言われています。

つまり、がんばる必要はない。

仕組みを作ってしまえば、自然に体が動くんです。

僕の体験談:がんばるをやめたら続いた

たとえば僕も昔は、毎朝「よし、早起きしよう!」と気合いを入れていました。

でも3日坊主どころか、1日で寝坊してしまうこともありました。

そんな僕が続けられるようになったのは、「がんばる」をやめて「仕組みに任せる」ようになってからです。

たとえば、

- スマホをベッドから離れた場所に置く

- カーテンを薄手にして日光が入るようにする

- 寝る前に机の上に日記を置いておく

これだけで、無理なく起きて、机に向かえるようになりました。

「自分ががんばっている」という感覚すらなく、ただ「自然にそうなっている」。

この感覚が手に入ったとき、初めて「続けられる人」になれたんです。

がんばらないための3つのポイント

ここで、がんばり続けなくても習慣が続くための基本を3つにまとめます。

→例:机の上からスマホを遠ざける、すぐ使えるように道具を出しておく。

→例:「歯磨きの後に日記を書く」「コーヒーを飲んだら勉強する」。

→例:筋トレは腕立て1回から、日記は1行から。

「がんばらない」は甘えじゃない

ここまで読むと、「でも、がんばらないなんて甘えじゃないの?」と思う人もいるかもしれません。

でも実は、成果を出している人ほど「がんばらない仕組み」を持っています。

ビジネスの世界では「仕組み化」が当たり前で、暮らしでも同じことが言えます。

あなたの会社でも社長一人が働いているわけではないですよね?

営業部がいて、経理部がいて、店頭に立つ人がいて…そうして会社は回っているんです。

これを「他の部署の人は頑張っていない」と判断するのは、違いますよね。

目の前にそうした仕組みを作って、回している環境があるのなら、あなただけやってはいけない理由になりません。

つまり、「がんばらない=ズル」ではなく、「がんばらない=賢い」んです。

ただ何もしないわけではありません。自分にとっての本質「理想の暮らし」を過ごすために、”やめる”のです。

まとめ:続く人は、がんばらない人

- がんばり続けると、自制心が消耗して必ず疲れる

- 環境や仕組みを作れば、自然に続けられる

- 小さな工夫で、「やる気ゼロでも続く暮らし」が可能になる

この教科書では、「がんばる」を卒業し、「自然とできる仕組み」を一緒に作っていきます。

最初の一歩は、「がんばろう」と思わないこと。

そこから、本当に続く習慣づくりが始まります。